那個時代,西方音樂正經歷前所未有的巨大轉變。以往音樂家主要為貴族世家與教會團體服務,而音樂則以悠揚悅耳的宮廷旋律與及莊嚴華麗的教堂聖詩為主流,這段時間被稱為古典時期(Classical Period)。十八世紀末以降,貴族開始沒落,資產階級堀起,音樂也走入了尋常百姓家而變得大衆化、世俗化,普羅大眾也成為音樂會的捧場客。十九世紀初,受到啓蒙運動(Enlightenment)影響,人們嚮往自由、平等、博愛,人間真善美受到頌揚。這個時期,聽眾層擴闊了,音樂變得更多元化,音樂踏入浪漫時期(Romantic Period)。用現代語來說,音樂市場正面對「結構性轉變」。相比古曲主義強調結構嚴謹工整,浪漫時期更注重情感的表達,而且題材也更豐富。古典時期,音樂家收入主要自皇室貴族,到了浪漫時期,音樂家成了自雇人士,他們要靠公開演出或出售作品版權為生。貝多芬的音樂有强烈的感情元素,善於表達人生的喜怒哀樂,富感染力,容易引發聽眾共鳴。他又勇於創新,作品也非常多元化。他活躍之時,西方音樂正從古典時期過渡到浪漫時期,這場「結構性轉變」令他如魚得水,他成為樂壇承先啟後的代表人物,也可謂時勢造英雄。

人有旦夕禍福,正當貝多芬意氣風發之際,命運跟他開了一個大玩笑。他居然患上耳疾,其聽覺逐漸減弱,到後來幾乎完全失聰。對一名音樂家而言,世間沒有比此更荒謬、更殘酷的事了。對於貝多芬如此心高氣昂、持才傲物之人,這更是致命的打擊。

貝多芬害怕會遭聽眾摒棄、嘲笑,他感到沮喪、失落、不安與焦慮。在旁人眼中,他的行為舉止也顯得怪異。與他交談時,他總是答非所問、支吾以對。身邊的朋友也發現,貝多芬對聲音的敏感度驟然下降,不論清脆的笛子聲或牧羊人的響亮歌聲,他也毫無反應,如同充耳不聞。更糟糕的是,他彈奏時也經常犯錯。他耳疾的傳聞不踁而走。貝多芬變得脾氣暴躁、不可理喻,歇斯底里。由於惶恐不可終日,他逐漸離群索居,絕跡於大小社交場合。

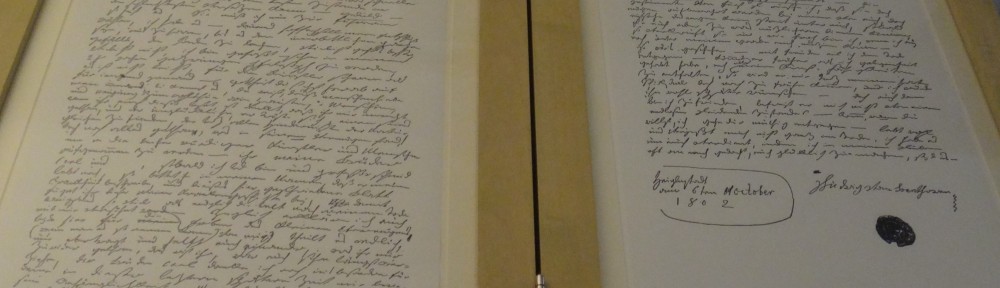

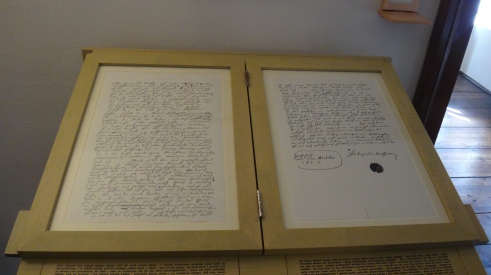

當年貝多芬在海利根施塔特的居所被稱「海利根施塔特遺書之家」(Heiligenstädter Testament Haus),現已開始予公眾參觀。故居經過修葺裝修,家具早已蕩然無存,白皙的牆壁,顯得冷冰冰。故居展覽主要闡述了他在此居住時的日常生活、音樂創作、心路歷程,還有那份遺書的來龍去脈

我瀕於絕望,差一點我只用自殺來收場。是藝術,只是藝術留住了我。啊!在我尚未感到把我的使命全部完成之前,我覺得我是不能離開這個世界的。

貝多芬在遺書如此寫:

啊,世人!你們認為我或者說我對懷著敬意,脾氣古怪,是一個厭世者,這對我是何等地不公平!你們不瞭解隱藏在外表下的原因。從童年時代起,我就有著一副心腸,來感受出於善意的溫情,甚至我還懷著要做一番偉大事業的心願。但是,請想想,六年來我處在何等絕望的境地。庸醫的治療使我的病情更為惡化,我年復一年懷著好轉的希望,但都落了空⋯我畢竟不能對人大聲說:喂,請說大聲點!你得向我叫喊,因為我是個聾子!啊,我怎能承認,我身上的一種感官出了毛病。這種感官在我理應比別人完美。這感官在我身上曾經是高度完美的,完美的程度過去或現在我的同行中很少有人能與之比擬。哦!我可不能承認。所以,你們如果看到我這個一向愛和你們一起相處的人躲開你們,就必須請你們原諒。要是我在這時候被人誤解,我的不幸就使我倍加痛苦。我已得不到與人交往的樂趣,已不再能與人進行深入而微妙的交談,已不再能與人互吐衷腸。幾乎完全孤獨!⋯⋯我像一個流放者那樣生活著。一旦接近人群,我就感到萬分害怕,惟恐我的疾病有被人發現的危險。(摘錄自知網)

不過,他又寫:

我瀕於絕望,差一點我只用自殺來收場。是藝術,只是藝術留住了我。啊!在我尚未感到把我的使命全部完成之前,我覺得我是不能離開這個世界的。(摘錄自知網)

莎士比亞(William Shakespeare)說過:「有人天生注定偉大,有人經過奮鬥而偉大,有人被迫成偉大。」(Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them.)

貝多芬的偉大,有一半是奮鬥得來的,另一半是被迫出來的。

貝多芬抱有強大使命感,他堅信自己的音樂可以振奮人心、撫慰心靈、歌頌愛情,更重要是宣揚世間的正義和真理。就是這份使命感,令他克服一切困難,在失聰的情況下,堅持作曲,成就了自己,也成就了不朽。

我認為,貝多芬在他的《降E大調第三交響曲「英雄」》與《c小調第五交響曲》(又稱《命運交響曲》)娓娓道出了他的心路歷程。

1804年,貝多芬為他的《第三交響曲》舉行首演。整首交響曲意象恢宏,氣勢雄惲,令聽眾豪情萬丈、慷慨激昂。每次聽此曲,王昌齡的邊塞詩「大漠風塵日色昏,紅旗半卷出轅門」與「黃沙百戰穿金甲,不破樓蘭終不還」的畫面總在我心中迴蕩。貝多芬原本打算將此曲獻給拿破崙(Napoléon Bonaparte),後來拿破崙稱帝,他憤而將其改為「英雄交響曲,為紀念一位英雄人物」。個人認為,這英雄並非拿破崙,也並非他人,而是貝多芬自己。

《第五號交響曲》則在5年後首演。音樂剛開始時,命運連續兩次,每次四響的拍門聲,從來未有交響曲的開首如此令人心驚膽顫,接著處處波濤洶湧、天崩地裂。他發出震耳欲聾的怒哮。最後憑藉信心和勇氣,如同大衞打倒巨人歌利亞,他戰勝了那看似不可征服的命運。

看來貝多芬頗喜歡海利根施塔特,他曾多次回到此地度假。距離他的故居不遠處有一條散步小徑,他暫居期間,經常來此散步,當他人將此小徑命名為「貝多芬散步道」(Beethovengang),以茲紀念。據說,當年他在此一邊踱步,一邊構思他的《F大調第六交響曲「田園」》。

起初,我以為這處定是風光如畫,結果和我所想大相徑庭。這裡談不上風光旖旎,沒有煙波浩淼的堪藍湖泊,沒有萬里無涯的黃金稻田,也沒有姹紫焉紅的花團錦簇。小徑兩旁樹影婆娑,旁邊一條蜿蜒小溪緩緩流淌,也許當年這條小溪曾經洗滌貝多芬的心靈?沿路上有一中年男子遛狗散步,另一對老夫婦坐在長凳上,正享陶醉在陽光的輕撫,估計他們都是鎮上居民。對於這些居民來說,每天唧唧鳥鳴、澀澀綠草、颯颯涼風的陪伴,生活就是如此簡單但幸福。對於貝多芬而言,田園並非在海利根施塔特,而是早已在其心中,當地的靜謐與閒逸 ,為作曲家帶來平靜淡然,也打開了他心中的田園之門。

海利根施塔特也是著名的葡萄酒鄕,不少葡萄酒莊園在附近開設了酒館,最具名氣要數Mayer am Pfarrplatz。客人可以選擇在室內或庭院用餐,而我則坐在庭院的一隅。庭院以黃色為主調,再以綠色窗框、木門、配襯,煞有田園色彩。從前,農民會在此慶祝每年一度豐收。直到今天每逢夏季週末這處也是觥籌交錯,笙歌夜舞之地。點了一杯當地佳釀,享受一個愜意的下午。其實,我是「醉翁之意不在酒」,來到此地也是因為貝多芬。1817年,貝多芬在這家酒館的閣樓住了一段短時間,他在這裡埋首創作《d小調第九交響曲「合唱」》。不過,他也是嗜酒之人,而酒館又有大量瓇漿玉液,不知他是否每晚都喝到酩酊大醉?

普立茲獎(Pulitzer Prize)得主愛德蒙·莫瑞斯(Edmund Morris)曾寫過《於是,命運來敲門——貝多芬傳》(Beethoven the Universal Composer)一書。書中提及,貝多芬年少時,曾經接觸過德國詩人席勒(Friedrich Schiller)的作品。在詩人眾多作品中,他尤其喜愛《歡樂頌》(Ode to Joy)一詩,於是他便立誓,有朝一日,他要把這首詩改編成音樂。

為了實踐夢想而寫《第九交響曲》,他打算將《歡樂頌》改編成合唱曲歌詞然後加插在交響曲的第四章內。音樂史上,從未有作曲家敢在交響曲上配以人聲,也只有貝多芬有如此驚人魄力和豐富想像力才得以完成。這首交響曲耗盡了作曲家的心力,寫完又改,改完再改,直到1824年才正式完稿。

1824年5月7日,《第九交響曲》在維也納肯恩頓門大劇院(Theater am Kärntnertor)首演。這是貝多芬12年來首次在公開場合現身,他的復出,引發全市哄動,音樂會的門票一早售罄。當晚,劇院座無虛席,賓客雲集,音樂界的知名人士,要不在台下當觀眾,不然就在台上參與演出。當時,貝多芬已經接近全聾,不能親自指揮,但仍站在指揮身旁,以作提示。

那一夜,貝多芬征服了在場每一位觀眾。從未有人聽過如此扣人心弦、震撼人心的交響樂,人人聽得如痴如醉、如癲如狂。觀眾反應從未如此熱烈,情緒有如萬馬奔騰,如滔滔江水,全場掌聲雷動,喝采歡乎之聲此起彼落,有不少觀眾熱淚奪眶而出,也有不少人將手帕和帽子拋上半空,好不動人。

演奏完畢時,貝多芬背向觀眾,他既看不到更聽不見台下反應。合唱團一名女低音見狀,於是便攙扶著他,助他緩緩轉身面向觀眾席。貝多芬看到台下反應的剎那,頓時呆了,他未料觀眾情緒竟會如斯高漲。他激動不已,身子不停顫抖,久久不能平復。據說,觀眾共起立了5次以表謝意,由於他們反應太熾熱,當晚演出曾數度中斷,連警察局也要派員到場維持秩序。

維也納多了一位英雄—他仿若就是為了此刻而生。

遺憾的是,肯恩頓門大劇院已於1870年拆遷,其原址位於那家以薩赫蛋糕(sachertorte)聞名的薩赫酒店(Hotel Sacher)。(延伸閱讀《那些年,他們都在維也納咖啡館》)

1827年3月26日,這位音樂巨人與世長辭。據說,他彌留之際,狂風驟雨、雷電交加,窗外嘎然傳來一陣轟隆的雷鳴。同一時間,貝多芬瞪大雙眼,一臉怒容,他舉起了右手,拳頭緊握。數秒後,他嚥下最後一口氣,右手捶下。這幕如同命運交響曲一般,充滿了戲劇性。他畢生都在舆命運抗爭,直到人生最後一刻。

貝多芬是傳奇中的傳奇。他是海明威(Ernest Hemingway)筆下的那位老漁夫,愈戰愈強,當他耳患越趨嚴重,他的事業越攀越高。也許,少了凡塵的繁囂喧嘩與及俗世的靡靡之音,才可譜出一闕一闕的高山流水、陽春白雪。

《門外漢談音樂家》系列文章

《貝多芬的遺書》

《蕭邦與華沙》

《愛在琴聲終結前──蕭邦與喬治·桑》

《拉赫曼尼諾夫的遺憾》

《民族音樂家西貝流士》

《當莫札特在薩爾斯堡》

《莫札特費加洛之家》

參考資料:

愛德蒙·莫瑞斯著。李維拉譯。《於是,命運來敲門——貝多芬傳》,台北:左岸文化,2007。

http://www.wikitw.club/thread-1059903-1-1.html

如此精采的文章,豈是個音樂的門外漢所寫呢?😄

讚Liked by 2 people

你過獎了,我真的是門外漢,尤其在你和奧斯卡小姐兩位專家面前,不敢大言不慚,有不實之處,還請指正。😅

讚讚

好詳細的介紹⋯讚!

讚Liked by 1 person

謝謝,你太過獎了😊

讚Liked by 1 person

應是30歲以前便發生重聽症的貝多芬

也因為失聰而打開他音樂創作的浪漫主義大門

命運確實很愛開玩笑

卻也給了貝多芬一個全心全意專注的音樂世界

有人認為他的音樂無疑是對命運的反抗但同時也是勝利的謳歌

但在此同時讀到這份"貝多芬的遺書"

總覺得生命還是艱難的吧

我大姊相當喜歡貝多芬的音樂覺得充滿了熾烈的情感

她說第一首感動她的交響曲就是貝多芬的命運交響曲

但交響曲對我好像都比較吵些

然而貝多芬的第六號田園交響曲我倒是很喜歡

謝謝Edward再一次的好文分享

介紹的非常詳細

也很喜歡這一篇文章!

讚Liked by 1 person

正如你所說,生命還是艱難,

很多人都在命運前低頭,

也只有貝多芬,在失聰的情況下,竟然創作了世界上最好聽的曲子,

換成其他音樂家,一早就放棄,

也只有他,不屈不撓,

因此他是不巧的英雄

原來lu你喜歡田園,

也對,因為你那麼愛大自然,

歌頌大自然的曲子,

我想起

Grieg Edvard的「清晨」

你應該也聽過

讚Liked by 2 people

我也很喜歡Grieg Edvard的「清晨」

有著很明朗清新般的心情

田園自然喜歡

抒情浪漫也喜歡,,,,,

好像還有不少可以喜歡的^^"

好些曲子從小就聽過

可是後來走別條路了

就沒放這麼多腦筋在這一塊

曲子聽了但取名都會忘了^^"

讚Liked by 2 people

哈哈,我也是,

經常聽到音樂很熟悉,

但總想不起歌名

讚讚

^^"

好像按讚很奇怪!

看來我們情況相同

讚Liked by 1 person

早上一早起來,看著突然靜下來的窗外街道,心裡在想要是我聽不到聲音,像貝多芬會是甚麼感覺。然後今天就看到你的文章了,真是很巧。我很喜歡的貝多芬作品是「月光奏鳴曲」,只是稍微哀傷了一些。

讚Liked by 4 people

竟然那麼巧!

我也很喜歡月光奏鳴曲,真的是比較哀傷⋯也許傷感的曲子容易引起共鳴,就像悲劇小說和電影一樣⋯

讚Liked by 2 people

Dear Edward, 貝多芬的生日是 12 月16 日~ 17日是他受洗的日子。 ^^

貝多芬是我第一個喜歡上的作曲家! 我最喜歡的是他早期的第七號交響曲和晚期的鋼琴奏鳴曲! 更別說是晚期的弦樂四重奏和大賦格了! 真是超越當時音樂藝術風格十年以上的創舉啊~~

你太棒了!

讚Liked by 3 people

多謝指正,實在抱歉

真巧,貝多芬也是我第一個喜歡上的作曲家,我比較喜歡第九交響曲和皇帝鋼琴協奏曲

我記得有本書本講到那首弦樂四重奏,首演的時候,場面冷清,樂評口碑也不太好,或許真的是太超前了,這也是天才的無奈。

讚Liked by 1 person

請不要抱歉。 是我雞蛋裡挑骨頭,有些史料確實對貝多芬的生日和受洗日寫的不太清楚。 我對貝多芬有特別情感,才會記住他的生日~ ^^

我也很喜歡第九號交響曲! 其實另一位我很喜歡的維也納作曲家馬勒,他也是貝多芬的「樂迷」,在他的交響樂裡,處處可見貝多芬的影響。 例如他的第五號,一開頭的銅管節奏,就跟貝多芬的第五號有異曲同工之妙。

真的! 天才總是寂寞的… (首演的那四位演奏家還說:「貝多芬先生,你真的聾了…」)

讚Liked by 1 person

Oscar,妳有聽過貝多芬罹患耳疾後,在晚年藉由助聽器的功能恢復1/4以上聽力的報導嗎?這是我很多年前在德國新音樂雜誌(Neue Zeitschrift für Musik)上讀到的相關文章,但僅止於此,就沒有更深入的研究指向可參考了。貝多芬晚期作品的和聲、織體結構,真的滿讓人驚奇的。

讚Liked by 2 people

曾看過一齣電影,他作曲時,右耳戴著一支狀似冰淇淋筒的金屬器具,彈琴時,右耳凑前,可能就是該本雜誌提及的助聽器。

讚Liked by 2 people

我可以提供一份資料

貝多芬的耳疾在現在是可以開刀治療的也可以借助聽器改善

但在當時醫生卻只能束手無策

貝多芬確實有嘗試過多種方法來克服耳疾

他的朋友梅哲爾也就是節拍器的發明人

就製作過幾種不同造型的助聽器給貝多芬使用

讚Liked by 3 people

感謝大家的回饋,真的太棒了!其實在聆聽貝多芬晚期作品時,都有一種他不像是聽不到的錯覺,各種和聲與線條處理都相當精湛,開啟了新時代的門扉。

讚Liked by 3 people

忘了講,我說的那齣電影,叫copying beethoven,主要是講述他的晚年。還有另外一部電影,名字是Immortal beloved,講他的感情生活。姑不論電影故事的真偽,不過我覺得對於理解作曲家的內心世界和他生活的世代面貎蠻有參考價值,大家有興趣不妨看看!😊

讚Liked by 2 people

兩部電影我都看過! 我比較喜歡 Copying Beethoven,雖然它跟歷史的差距頗大。 不過確有 Anna 其人,只是礙於當時對女性藝術家的壓抑,她好像並沒有從音樂院畢業。

貝多芬的一生精彩又低調,他的音樂讓人深思不已。 我非常喜歡他的慢板樂章,覺得那才是他真正的內心世界…

這幾天跟大家交流,想起我好久沒讓學生彈貝多芬了! 要選幾首讓學生開始練囉~ ^^

讚Liked by 1 person

分享小秘密:我覺得他聽得到ㄟ~~ ^^

記得大學時代上作曲課的時候,老師讀著曲子,常常問我一句話:「你(的腦海裡)聲音嗎? 你聽得到嗎?」 念研究所的時候,有個同學到處問人:「你作曲的時候需要用鋼琴嗎?」

很多作曲家可能是腦中的想像和實際音響效果已經連結上了! 貝多芬的耳疾讓他的內心世界的音響更豐富~

讚Liked by 2 people

很多專家認為,小孩子的畫是最有創意的,因為他們沒怎麼受到外界的耳濡目染,他們的畫都是憑空想像,這跟貝多芬用自己內心的世界來作曲有異曲同工之處~

讚Liked by 1 person

這讓我想起,曾經在畢卡索的傳記中讀到,他說他一生都在追尋像孩子般的畫畫!

讚Liked by 1 person

綺塔,我不知道這個報導ㄟ~ 太神奇也太珍貴了! 想到貝多芬這麼努力的要聽到一丁點的聲音,令人好難過。 我們很幸運啊~~

謝謝大家提供的資料! 學到新的東西太開心了。 貝多芬對音樂的貢獻不在話下,對浪漫思潮的心靈啟發也有很大的影響力。 當我聽著他的晚期弦樂四重奏的時候,會想著,如果他沒有耳疾,如果他再多活個三年,或許現代主義會提前發生…

讚Liked by 1 person

我從小已喜歡陶醉在古典音樂世界,家中收藏了不少貝多芬的精選作品。正因自己很佩服他堅毅不屈的精神,若干年前更選擇了其C小調奏鳴曲第三樂章作為考試曲目。他的旋律激昂澎湃,扣人心弦,給人熱血沸騰的感覺,展現出不可阻止的生命活力。

讚Liked by 3 people

記得你曾經觀賞Vienna boys choir演出⋯原來你也彈得一手好琴!😄

我最愛是《悲愴》第二樂章、《月光》和第九交響曲

他是天才中的天才,幾乎全聾還能作曲,而且成就更高。正如你説,他的「旋律激昂澎湃,扣人心弦,熱血沸騰」,令到他成為浪漫主義的先驅。假如他沒有聽覺障礙,不知會如何?

讚Liked by 2 people

謝謝,其實我只是善用餘暇時間來練習彈琴,當中仍然有許多進步空間。:-)

貝多芬才華洋溢,當他未受聽覺困擾時,早期作品較傾向莫札特和海頓的樂風。假若他沒有聽覺障礙,我相信他創作風格將會大所不同。與其激昂澎湃,作品可能會繼續貼近其他古典時期的樂章,優美而典雅。

讚Liked by 1 person

有道理,不過貝多芬的「不幸」,成全了後世,也成了我們的「幸」了。

讚Liked by 1 person

必须说老实话,其实我个人不太喜欢贝多芬;估计跟我这稀里糊涂嬉皮笑脸的性格有关~~不过我很喜欢这篇文章,一如既往地有理有据,冷静得来非常精彩。

讚Liked by 1 person

你太過獎,其實都是左搬右抄而已

那你喜歡莫扎特嗎,他總是嬉皮笑臉(再加上玩世不恭)?😁

讚讚

哈哈,莫扎特,也不太喜欢。我这个人老套,喜欢德彪西或者门德尔松,一听就是上了年纪的人,有木有?~~

讚Liked by 1 person

德彪西的作品我很少聽,曼德爾松的音樂充滿浪漫情懷,這樣一點都不老套!😄

讚讚

有深度. 你的文章總是富有知識意涵, 讓我增長許多我沒有涉獵的領域知識.

讚Liked by 2 people

你過獎,我只是邊寫邊學擺了,這個網絡世界,可以把志同道合的網友聚在一起,也是我們的幸福,以後還要請多指教。😊

讚Liked by 1 person

貝多芬 = 交響曲

貝多芬 = 背多分

哈哈 ~

月光,我是喜歡德布西。

二十年前有一部貝多芬傳的電影 immortal beloved 永遠的愛人

我看了之後買一張電影原聲帶 CD

讚讚

我之前睇過一本書,話貝多芬那個嚴父形象,是後世杜撰的,現實並不如想像中難頂,而半夜三更起床練琴,亦不太可信,那個作者說,那時的樓宇隔音不佳,半夜三更彈琴,必遭投訴,不能持久。

我回家搵搵那本書,印象中是幾有趣的。

讚Liked by 1 person

我也看紀錄片,片中指出貝多芬是惡頂的鄰居。他整天到晚到在作曲,吵個不停。他又將水桶裝滿水,然後舉起水桶從頭淋到腳,然後水會滲透入地板導致樓下天花板不停滴水!不知道故事是杜撰的,還是貝多芬和他父親從不理會鄰居投訴⋯

讚讚

精采好文,炽热的音乐在心中燃烧,坚强的信念战胜疾病的折磨,喷发出绝世的音乐史诗。

讚讚

此文寫得太好了,值得收藏再慢慢細讀。附庸風雅也沒有什麼不好,最怕毫無癖好地,沒有所謂真性情地庸俗活著。我有古典音樂鋼琴底子,惟心思散亂,學而不精,年少時彈過幾首貝多芬樂章,經已全然忘卻。確實基於貝多芬之偉大不朽精神,也讓後人為之拍了好幾部傳記電影。感恩您亦為🎼貝多芬🎹🎶紀事👏👏👏

讚Liked by 1 person

謝謝你~其實這篇也是我寫得比較滿意的其中一篇文章。不諳音律經常借用陶潛名句「但識琴中趣,何勞弦上聲」以自娛自嘲。不過你說得好,附庸風雅也比自命清高亳無癖好強。假如你對貝多芬生平感興趣,我推薦你一套名In search of Beethoven的電影紀錄片,片中訪問了多位學者及演奏家,對於了解作曲家其人其事大有裨益。

讚Liked by 1 person